80 – Cloud-Dienste

In der herkömmlichen IT-Welt war es üblich, Programme auf lokalen Computern zu installieren und die Daten lokal zu speichern. Sowohl Firmen als auch Privatanwender kauften sich Hardware (Computer) und Software. Die Software wurde auf den Computern installiert. Die produzierten Daten wurden auf den Computern gespeichert und vielleicht auf anderen lokalen Speichermedien gesichert.

Das Konzept von Cloud-Diensten (Cloud-Computing) ist, Daten, Dienste und Rechnerkapazitäten online (in die “Cloud” = Server, Speicherplatz, die ans Internet angebunden sind und über das Internet erreicht werden können) auszulagern, die von verschiedenen Dienstleistern verwaltet werden. Die Grundidee von Cloud-Computing weicht vom herkömmlichen Modell ab. Die Hardware für die Speicherung der Daten und für die Software sowie weitere Dienste wird nicht selber betrieben. Es sind lediglich Endgeräte für die Benutzung der Cloud-Dienste notwendig. Dies können neben PCs und Laptops auch Tablets sein.

Der Beginn von Cloud-Computing war schon getan, als webbasierte Email-Systeme (Gmail, Hotmail, GMX usw.) eingeführt wurden, die längst von den meisten Menschen genutzt werden. Die Emails bleiben dabei auf den Servern der Email-Dienstleister (Google, Microsoft usw.) und kommen höchstens als Kopie auf die Endgeräte der BenutzerInnen. Hier ist auch einer der Vorteile zu erkennen: Daten sind von überall aus zugänglich.

Ähnlich selbstverständlich ist es, dass Daten von Smartphones und Tablets in der Cloud gesichert werden (Adressen, Telefonnummern, Fotos, Spielstände, Notizen, installierte Apps).

Vgl. die Schule: Noch bis 2019 betrieb die Schule einen eigenen Mailserver mit Konten für die LehrerInnen. Dann wurden die Mailkonten in die Office 365-Plattform von Microsoft in die Cloud verschoben, mit Mailkonten auch für alle SchülerInnen. Die Daten werden noch lokal in der Schule gespeichert und die Software (MS Office) auf den Computern installiert. Doch es gibt die Möglichkeit, die Daten in der MS-Cloud (OneDrive) zu speichern und einen Teil der Office-Anwendungen (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) in der Cloud zu benutzen.

Die Entwicklung läuft zumindest bei Microsoft in die Richtung, dass die Anwendungen nur mehr in der Cloud zur Verfügung stehen und nicht am eigenen Computer installiert werden können. Eine Nebenerscheinung ist dabei, dass Software nicht mehr einmalig gekauft werden kann, sondern gemietet werden muss.

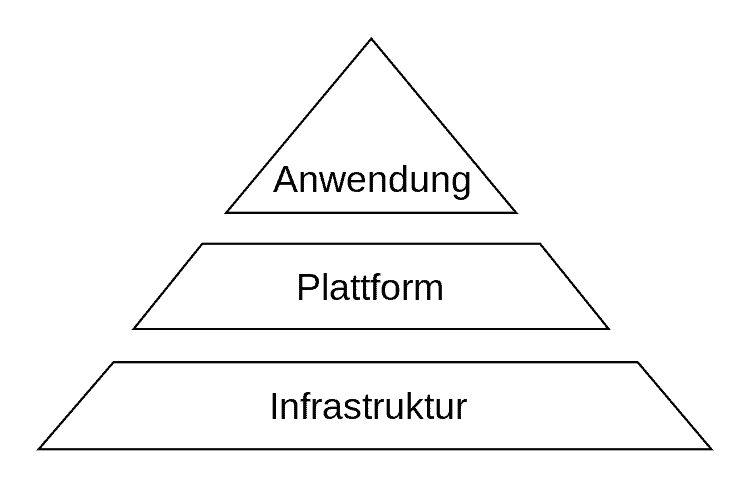

Arten von Cloud-Diensten (Service-Modelle)

Infrastructure as a Service (IaaS)

Clouds bieten die Nutzung von virtualisierten Computern (Cloud-Servern), Netzen und Speicher (OneDrive von MS, Apple iCloud, Dropbox, Amazon Cloud Drive, Jottacloud u. v. m.). Mit IaaS gestalten sich Nutzer frei ihre eigenen virtuellen Computer-Cluster (Netzwerke) und sind daher für die Auswahl, die Installation, den Betrieb und das Funktionieren ihrer Software selbst verantwortlich. Die Dienste werden teilweise flexibel angeboten. So ist es möglich, Cloud-Server bei Bedarf in ihrer Leistung zu erhöhen (mehr Arbeitsspeicher, mehr Prozessoren) oder weitere Server zu installieren. Die Leistungen werden minutengenau abgerechnet.

Unter virtualisierten Computern (Servern) kann man sich vorstellen, dass in einem Verbund von Servern einzelne Computer und Server als reine Software ausgeführt werden. Diese virtualisierten Computer und Server können wie echte Hardware unterschiedliche Leistung bieten (Prozessoren, Arbeitsspeicher (RAM), Speicherplatz, Grafikkarte, Netzwerk- und Internetanbindung). Nach der Leistung richtet sich der Preis.

Die Benutzung des Schulnetzwerkes über cloud.hlwhollabrunn.ac.at funktioniert nach diesem Prinzip. Man meldet sich nicht an einem physischen Computer in der Schule an, sondern an einem virtuellen. Bis zu 20 solcher virtuellen Computer stehen zur Verfügung. Sie laufen auf einem kleinen Verbund von Servern.

Diese Website (unterricht.leo-ertl.space) läuft ebenso nicht auf einem eigenen physischen Webserver, sondern auf einem virtuellen. Auf einem physischen Webserver laufen mehrere virtuelle. Das ist eine Kostenfrage.

Platform as a Service (PaaS)

Clouds stellen Hard- und Software zur Verfügung, mit Hilfe derer Nutzer ihre eigenen Software-Anwendungen entwickeln oder ausführen lassen (MS Azure, Google App Engine). KundInnen betreiben hier selber keine Cloud-Server (virtuelle Server).

Software as a Service (SaaS)

Clouds bieten Nutzungszugang von Software-Sammlungen und Anwendungsprogrammen. SaaS Diensteanbieter offerieren spezielle Auswahlen von Software, die auf ihrer Infrastruktur läuft (z. B. Datenbankanwendung, Tabellenkalkulation). SaaS wird auch als Software on demand (Software bei Bedarf) bezeichnet. Beispiel: Office 365

Der Anbieter kümmert sich um die gesamte Administration (Datensicherung, Programmupdates, Benutzerbetreuung) und um die Hardware. Die Software wird von den KundInnen nicht gekauft, sondern gemietet. Mit dieser (und auch den oben genannten Techniken) Technik lagern Betriebe (und auch Schulen) Verwaltungsbereiche aus. Sie brauchen dadurch weniger Hardware und müssen sich nicht um die Software kümmern.

Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Cloud_Computing

Vorteile und Nachteile

Für die Benutzung von Cloud-Diensten braucht man ein internetfähiges Engerät, eine funktionierende Internetverbindung und meist einen Webbrowser.

- Orts- und zeitunabhängige Verfügbarkeit: Daten und Anwendungen sind immer und überall verfügbar. Gibt es keine Internetverbindung, läuft nichts mehr. Es gibt eine gewisse Abhängigkeit von der Technik und vom Anbieter.

- Sicherheit: Cloud-Dienste-Anbieter sorgen für Sicherheit (Absicherung, Verschlüsselung der Daten), gelingt es aber Angreifern dennoch, Zugriff zu erhalten, sind die Daten in falschen Händen.

- Backups: Cloud-Dienst-Anbieter machen Backups von den Daten (teils sogar mehrere Versionen, auf die KundInnen zugreifen können). Sind Daten zugleich auch lokal gespeichert und gehen diese verloren, kann auf die Daten in der Cloud zurückgegriffen werden.

- Kollaboration: An Dateien können BenutzerInnen gleichzeitig und gemeinsam arbeiten, Dateien können leicht für andere freigegeben werden. Das steigert die Effizienz.

- Viele Anbieter stellen Ressourcen gratis zur Verfügung, wenn diese erschöpft sind, wird man angehalten, zum einem Bezahlmodell zu wechseln. Die Nutzung von Software nähert sich damit einem Mietmodell an. Software kann schon heute teilweise nicht mehr gekauft und solange verwendet werden, wie man will (Adobe Creative Suite (Adobe CC).

- Die Anbieter stellen immer die aktuellste Software zur Verfügung.

Datenschutz und Datensicherheit

Cloud-Dienste laufen häufig auf Servern außerhalb der EU (zu 90 % in den USA), wo Datenschutz oft weniger streng gesehen wird. Die Frage ist, ob man seine Daten auf solchen Servern gespeichert haben will/darf. Die Anbieter sichern sich mit entsprechenden Hinweisen in den AGBs ab. Als KundIn unterwirft man sich damit ausländischem Recht.

Im Internet kann man zahlreiche Pattformen finden, auf denen Cloud-Dienste hinsichtliche Datenschutz und Datensicherheit beurteilt werden.

Vgl. https://www.netzsieger.de/k/cloud-speicher

Vgl. https://www.testberichte.de/internet/3279/cloud-dienste.html